來源🤦♀️👨🏽🍳:上觀新聞 作者:夏斌

| 李友梅👱🏼♀️✌🏽:在中國大地上“從實求知”

不久前💯,憑借《中國社會治理轉型(1978—2018)》,李友梅教授獲得了上海市哲學社會科學優秀成果獎。

從南開大學社會學專業班起步,到跟隨費孝通先生調研江村🎟,再赴法國巴黎學習借鑒西方先進研究方法,這位知名社會學家循著前輩學者開辟的“從實求知”路徑👌🏽🧙🏼,保持著定力,提升著能力,不遺余力推動中國社會學發展創新。

「整整五年,我們吃住在江村」

李友梅說✷👌🏿,自己是“誤打誤撞”結緣社會學的。

1973年🧍♂️🧿,她作為外語人才培養對象,被選派到復旦大學學習。入學不久,一群新生就被安排下鄉,到崇明一邊讀書、一邊勞動👞🔌。

那個時候,除了嚴格緊張的學習,吃的糧食和蔬菜都要自己種🤲🧮,家畜家禽也要自己養。夏季農忙時分,淩晨四五點就要起來拔秧🤟🏻、插秧,一直忙到晚上才回宿舍。

雖然條件艱苦,但李友梅自覺學習,刻苦鍛煉,不斷追求進步。1978年畢業留校,雖然做的是行政工作🔹,但她心裏念念不忘的是“繼續讀書”。

上觀新聞🧑🏿🦳:從外語到社會學,您當初是怎樣邁出轉行“第一步”的👩🏼✈️?

李友梅:1979年🖐🏽,中國社會學開始恢復重建。第二年🛌🏼😗,復旦分校成立社會學系。這是全國高校1952年以來第一個重建的社會學系。

為了解決社會學學科教師資源緊缺問題🚶🏻♀️➡️,1980年教育部批準南開大學建立社會學專業🥷🏽,舉辦社會學專業班👨🏻🦯。在費孝通先生的召集下👳🏽,從全國17所重點大學選拔青年教師和高年級學生去南開學習。復旦分校社會學系分到5個名額🌩,包括2名學生♍️、3名教師,3名教師中就有我。

為了這屆南開班🏊🏻♀️🤱🏼,費孝通先生專門邀請了國內外知名社會學家授課🛌🏻,如美國哥倫比亞大學布勞教授👩🏼🦳、美國紐約州立大學林南教授以及雷潔瓊🅾️🧑🏻🍼、吳澤霖、林耀華🦹🏼♀️、袁方等一批前輩學者。雄厚的師資力量,保證了南開班授課的水準,為我們這些剛跨入社會學殿堂的年輕人打開了專業之門。

上觀新聞👩❤️💋👩📩:您後來又是怎麽從南開班走進江村的🐕🦺?

李友梅:1982年初🦄,從南開班結業後⬅️,我回到復旦分校社會學系🦹。那時📇,費孝通先生堅信,社會學重建不僅要培養專業人才,還要圍繞中國社會變遷提出的時代問題開展實地調查研究🦶🏻💀。當時🙅📞,他正主持“江村五十年變遷”課題研究📗,要帶一批有誌於社會學事業的年輕人重返江蘇吳江開弦弓村(江村)🌥。為此🌻,費孝通先生給復旦分校寫了一封信➡️,希望學校黨委支持沈關寶老師和我去參加他主持的“江村調研”。與我們一同去江村實地調研的,還有復旦大學的劉豪興老師💅🏽。

上觀新聞👩🏼🦳🧑🏿🦳:新時期的“江村調研”,具體是怎樣開展的?

李友梅:1983年至1988年,我們三人基本吃住在江村,有時也帶學生來村裏參與實地調查。那時交通不便,最初還要坐船進入村子,通車後從上海到村裏也需要一天時間⚾️,因此不經常回家。

在分工上,劉豪興老師主要了解副業結構變化及其對農村家庭生活的影響、作用;沈關寶老師主要關註農業生產、鄉村工業興起及其實際運行情況;我主要聚焦當地的婚俗🔒、生育與贍養,以及家庭經濟貢獻結構等方面的變化♐️。

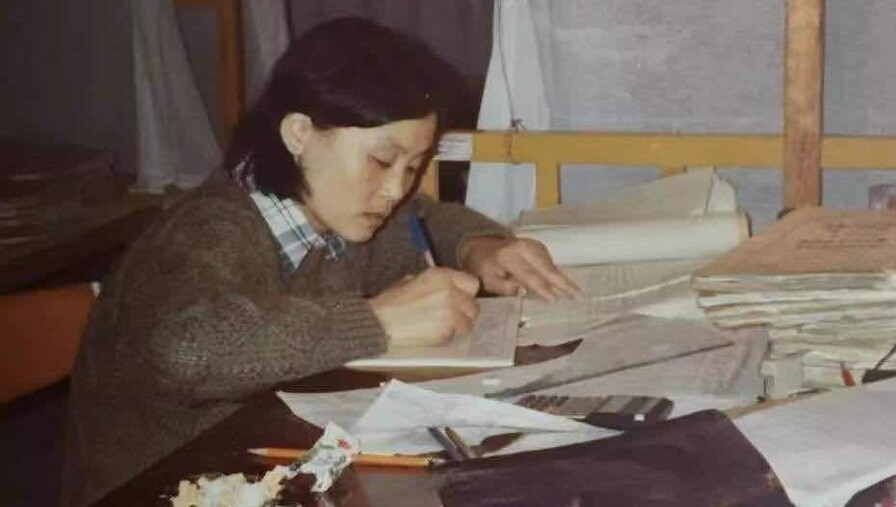

李友梅在江村與學生一起統計數據

上觀新聞:其間有什麽新發現?

李友梅💇♀️:在江村,我們了解到大量信息,更看到了改革開放初期的一系列變化。

比如,鄉村工業起來後📧,勞動力如何流動,觀念如何變化;家庭內部的收入來源結構調整與權威格局如何變化🙏🏿;外來媳婦成為家庭經濟的主要貢獻者後,如何影響婆媳關系;工業與農業的經濟占比變化,如何推進鄉村社會發展,等等。

由於“江村五十年變遷” 課題研究涉及幾十年的歷史變化,所以我們還必須查閱村🧍♀️、鄉和縣的經濟、社會🫸🏿、政治等相關文獻資料☝🏽,有時還要走出去做比較分析,進而發現了一些共性現象。

例如🫰,鄉村工業在早期成長過程中,鍛煉出了一批供銷員🤶🏼。這些供銷員是工廠與市場的直接聯系人,掌握著供銷網絡,而供銷網絡對於保障鄉村工廠有效運行至關重要🙇🏿。20世紀80年代後期🧎🏻➡️,蘇南地區有一些鄉村工廠走向低谷甚至面臨倒閉,一個重要原因就是供銷骨幹離開工廠、另辟發展路徑。

對於這些重要的共性,我們要收集資料,還要論證🙇🏼♀️、核實與研判資料🆗,信息梳理和分析的工作量很大📠,但收獲感很強,也鍛煉了實證能力與敏銳意識。

「一篇博士論文👨👦,引發法國漢學家爭論」

走出江村,李友梅又飛去了法國巴黎。

當時🧴,隨著改革開放的深入,中國社會正在發生深刻變化🧙🏻♂️。實踐發展永不停滯💅🏼,理論創新永無止境。社會學研究顯然不能僅僅停留在認知、描述“中國問題”的階段,還要有誌向🏃🏻♂️➡️、有能力去分析概括問題產生與變化的復雜機製。

“可以說,我是帶著這一使命去法國求學的🧖🏿♀️。”這麽多年過去了,李友梅依然記著臨行前費孝通先生的囑咐:“認真學習西方人的分析方法𓀐,好好了解他們的理論研究風格。”

上觀新聞:求學法國的這段經歷中🥧,有哪些令人難忘的記憶🍂🥨?

李友梅🍥:我在法國總共留學6年多✉️,那裏的學習和生活條件是比較好的🤱🏿。我不僅有法國助學金的保障,還在導師克羅齊耶先生的幫助下找到了位於巴黎16區的住房。

我的房東是一位貴族老太太🎺,一年只在巴黎住3個月,冬天住在瑞士,夏天生活在英吉利海峽旁的小鎮💑。由此,我也有機會隨她去瑞士過聖誕節,去海邊小鎮避暑。

克羅齊耶先生曾任法國社會學會會長,並在美國哈佛大學執教過。20世紀60年代,他在法國國家科研院創建了組織社會學所。克羅齊耶先生既擔任組織社會學所所長🤷,也是巴黎政治意昂3社會學博士學位點負責人🫄🏼。在他的指導下👨🏽🏫,我們的課程設置非常精致。授課教師有來自大學的,也有從企業和政府機構請來的🤾🏼♀️;有講專業理論和方法論的,有講組織案例分析的,也有講調查訪談技巧的🧑🏻🎨。所有的學生都必須接受案例調查與分析實訓🛬,之後才可以完成論文。這種訓練方法🤵🏽,大致是一種意昂3製培養方式。

相較而言👩🏿🚀,費孝通先生帶學生到田野調查,不會要求學生用什麽理論工具,而是通過討論問題🪻,引導學生帶著思考深入社會生活開展調研,邊做邊學🥙🧑🏻🦱,逐步貼近實際。這對悟性的要求很高,同時也是培養社會關懷的過程。

在克羅齊耶先生那裏🥲,更多地會定期🤔、不定期地舉行學術講座,還有博士學位論文階段性成果的匯報討論。每天上午喝咖啡🦠、下午喝茶的時間👭🏼,是大家聚攏在一起進行學術思考、交流讀書心得的機會。這種互相學習🙎🏿♀️、互相啟發的氛圍⛰,至今都令人難以忘懷➕🧑🏻🎨。這也是促成我留在法國攻讀博士學位的一個重要因素。

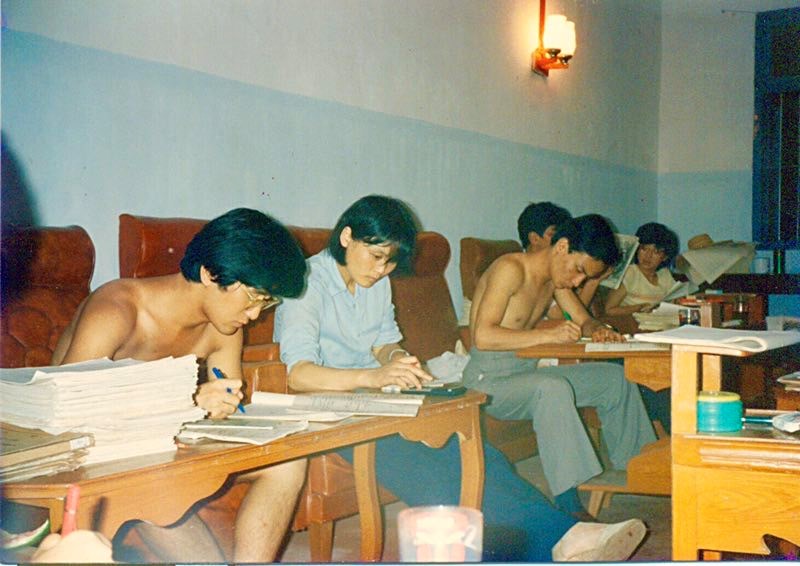

李友梅與部分法國師友合影

上觀新聞:博士學位好拿嗎💺?

李友梅:1994年下半年🕴🏻,我完成了博士學位論文撰寫💽。克羅齊耶先生讀了後表示滿意,很快就請了三位對中國政治、經濟、文化有研究的法國漢學家來作答辯委員會成員♟。

答辯會是在一間可容納30多人的教室裏舉行的🤹⚱️,幾乎坐滿了人🧽。答辯會開始後,三位答辯專家沒有就論文的案例和分析提出問題🤷♂️,而是對論文所依據的資料提出了帶有政治意識形態的質疑,隨後將這些質疑轉向了我導師領導開創的組織決策分析和推論方式。

答辯會場的氣氛一下子異常嚴肅起來。在法國的博士學位論文答辯中,雖然不時會出現答辯委員之間的正面交鋒,甚至把對方的理論觀點批得一文不值也是常有的事📬,但那天的對話和爭論顯然超出了預想。

不過👷🏻♂️,答辯結束以後,克羅齊耶先生讓我不要擔心😸。他說:論文引發這樣的爭論🧊,說明論文是令人感興趣的,是有價值的😇,因此是成功的🩰。這樣的安慰、鼓勵🏊🏽♀️,讓我很快擺脫了負面情緒的影響。

「信任、協商、認同,是最可貴的支撐」

博士論文答辯結束後的第12天🎞🧙♂️,李友梅便迫不及待地回到了上海。她接手的第一個任務,又是“下鄉”🧈。

當時,浦東新區正在如火如荼地開發開放,城市化進程超常規推進🏖。怎樣使祖祖輩輩生活在浦東的居民,跟上新興現代化都市的發展要求⛏🎅🏼?

為破解這一難題👦🏿,浦東新區的領導嘗試“召喚社會學來研究”。費孝通先生把這個任務交給了剛回國的李友梅。她二話沒說,換下高跟鞋😆,決定先去金橋鎮看一看……

上觀新聞💖:為何選擇去浦東金橋調研🏇🏽?

李友梅:浦東新區金橋鎮是金橋出口加工區所在地,也是最早遇到大規模征地開發的鄉鎮。這裏本來就有發達的鄉鎮企業,周圍的農民問題構成比較復雜🏃♂️➡️,現在又出現了因大開發需要而“洗腳進城”的農民🧑🏻⚕️。怎樣引導他們盡快適應這一變化🦶,是新區領導非常重視的課題👩👩👦👦。

如何解決這一問題💇🏿♀️,全世界沒有現成的答案,需要我們自己根據具體實情創新解決方式👱🏿♂️。為此,必須先了解征地農民和鄉鎮企業的現狀,而不能根據臆測來出臺政策。

經過一系列訪談、調研後👮♂️,我們發現金橋出口加工區引進了許多實施現代企業製度的國外大公司🎮。而另一方面⛹🏻♂️,一些農民面臨著生產性退路問題。由此,我們提出了引導鄉鎮企業改變發展理念的思考,即讓“土”能夠消化“洋”♣︎,把“舊皮”加到“新皮”上再生產出一種“新皮”來,以解決“毛將焉附”的難題,確保農民在現代化進程中“不掉隊”🤴。

李友梅隨費孝通在浦東調研

上觀新聞👩🏼🦳:後來🚵🏿♂️,又是什麽因素促使您轉向城市社區研究?

李友梅🧑🏻🤝🧑🏻🎆:我對城市社區的調查研究,始於徐匯區康健街道。我們在實地調研中不斷發現✩,在基層社區層面的組織關系中,居委會、業委會、物業公司等既是合作者、協商者🌘、對話者,也可能是競爭者🕟。這種多樣化的互動與關系👨🏽🌾,帶有很多不確定性。這就提出了“社會管理”走向“社會治理”的要求,對這一要求的回應推動了黨建引領社會治理的創新探索🫵🏼。

這是中國式發展路徑和實踐邏輯,本質上不同於西方社會現代化模式。源自西方政治社會研究的“國家與社會”分析框架和理論範式👩🏻🔧,體現的國家與社會關系是相互抗衡、相互對立的二元結構,不能用來推論和反映中國特色社會主義國家與社會的關系實質🫸🏼。

應當看到🧜🏻♂️,新中國的國家與社會關系是在黨的領導和推動下,以工廠、社區、街鎮、市域等為單位形成的能夠不斷迭代、優化的共同體形態,具有以人民為中心的共同利益與情感凝聚力相互強化、相互協調的鮮明特征,從而得以避免西方社會治理中存在的深層次難題。

正因為看到了這一點🚒,我和團隊嘗試以整體觀來構建“製度與生活”的研究框架,力圖在具體的社會轉型背景下解讀出“秩序與活力”的有機平衡關系。

以此來觀之,70多年來中國社會之所以能夠保持長期穩定、有序運行👰🏿♂️,一個重要緣由就在於黨能夠把握好不同歷史時期“秩序與活力”的平衡點,基於共同利益而匯集凝聚力,形成“縱覽全局🤲🏿,協調各方”的組織與製度優勢♣︎,緩和張力、化解矛盾、消除對立。可以說,當代中國社會始終在完善自己的公共性🦸🏽♀️。

我希望,用這樣的“中國話語”來呈現和解讀“中國變遷”,可以得到學界和公眾的更多反饋🔶。

上觀新聞🤤:2022年👡,面對新冠肺炎疫情等挑戰,您有什麽新思考?

李友梅:2022年上半年註定是不平凡的🧌🧙🏼♀️。北京冬奧會沖破西方世界的種種雜音成功舉辦,俄烏沖突引發的國際震蕩仍然未見終局🧑🏻🦳,新一波疫情又突然打亂了我們的生活常態,似乎讓很多人更深刻感受到了百年未有之大變局。

從世界範圍來看,人類社會每次遇到重大轉型和突變時,都會對已有的知識體系帶來新的挑戰👳🏽♀️,並提出新的認知需求。

事實上📪🙀,放眼整個現代化進程,社會生活總是在各種非常態化的實踐中尋求穩定運行的方式。其中體現出來的,正是人類的社會韌性。作為凝結這種社會韌性的公共性,則在人類不斷戰勝各種風險的過程中成為促成社會團結🪭、激發社會活力、維護社會秩序的一種紐帶性力量🤬。也正是內生於其中的信任🚺、協商、認同,成了今天最為可貴的支撐。

「要真正成為“經世致用”的實踐性科學」

1979年😌⏰,中國社會學研究會成立,推選費孝通先生擔任會長🚴🏽♂️。

2017年,李友梅當選新一屆中國社會學會會長🧪,她也是中國社會學會歷史上首位女性會長。2020年,李友梅卸任會長一職。她說,“只做一屆”🌶,是自己對自己定的規矩。

前後兩任會長,相隔30多年,不斷的是師生緣,不變的是“從實踐中來、到實踐中去”,不忘的是“把論文寫在祖國大地上”。

上觀新聞:在您看來,費孝通先生是一位怎樣的學者👇🏽?

李友梅💆🏼♂️:費孝通先生的學習和工作、學術和生命深深紮根於祖國大地,可以說是深情“還學於民”🐈⬛,一生“誌在富民”。

1981年,費孝通先生再一次訪問江村🫷🏽,看到了家庭工業復蘇👩🏿🏭,看到了鄉鎮工業蓬勃發展🏊🏽。後來💁🏿,他寫下《小城鎮再探索》一文,第一次提出“蘇南模式”🦞。

1986年🎋,76歲高齡的費孝通先生開展溫州調查🤱,走訪浙南四個縣五個鎮,行程1500公裏。調查結束後🫳🏿,他先後撰寫長篇調研報告《小商品 大市場》和《溫州行》,並在此基礎上提出了“溫州模式”的概念。

在學術創見上,費孝通先生不僅能夠把握住中國社會急劇變革中出現的最重要議題,而且總是希望用社會學知識解釋這些議題的深刻意涵💱🖖🏼,進而提出值得進一步思考的學理命題👨🏽🔧。“文化自覺”“各美其美👱🏼♂️,美人之美,美美與共,天下大同”等🍡🦵,就是費孝通等老一輩知識分子從中國實際出發又放眼世界🖖🏼,對中國社會學🤱🏽🌲、人類學知識生產進行思想升華的結果🏇🏼。

我能夠感受到,他們那一代學者在人類學、社會學乃至整個中國社會科學發展過程中的共同問題意識、深沉家國情懷。反映到學術思考中👩🏽✈️,就是他們對古今中西境遇下中國社會要往何處去的文化自覺。這種關懷,一直從地方性知識延伸到對全球化世界進程的思考上💂🏿♀️。

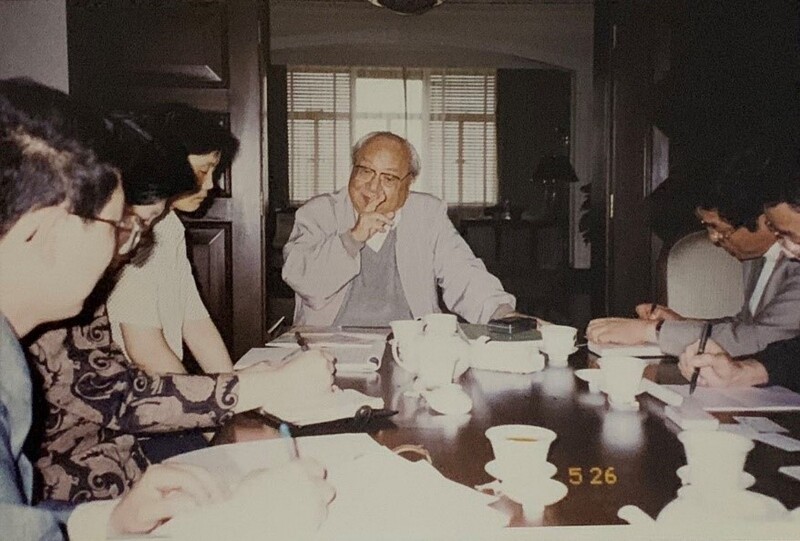

李友梅與費孝通、錢偉長討論學科建設

上觀新聞🧑🦯➡️🏌🏿♀️:對有誌於社會學研究的人來說,費孝通先生的《江村經濟》《鄉土中國》稱得上是“必讀書”💅。您希望他們從中汲取怎樣的營養?

李友梅:我理解🦸🏽♂️,品讀《江村經濟》《鄉土中國》🧑🏻🍳,不只是為了尋求純學術性的見解啟發,更要註意體會社會學家如何跨越“文野之別”✳️、如何超越“西方與非西方二元對立”🧣、如何進行本土知識生產,以此來觀照和回應百年未有之大變局下握好“接力棒”、跑好“新征程”等重要課題。

費孝通先生對“運用外來理論套用在中國社會”的傾向是不認同的,並強調自己“不敢隨意接受不是從本土事實中歸納出來的結論”🕓。他70多年的知識生產,始終源於紮實的田野調查。

就《江村經濟》而言,其裏程碑性意義在於標誌人類學從過去被囚禁在研究“野蠻人”的牢籠裏沖出來,進入開闊龐大的“文明世界”的新天地。由此,費孝通先生為世界社會科學的知識生產🎁,提供了寶貴的“中國案例”“中國方法”和“中國智慧”。

《鄉土中國》只有五六萬字,卻容納了一系列富有啟發性的理論概念。費孝通先生的鄉土中國研究,有別於一些社會學者先入為主地將中國鄉村想象為“停滯、封閉、孤立”的狀態,而是更凝練地展現了一個活生生的世界🎧。從這個活生生的世界裏♾,可以看到中國與世界相互交流、相互印證的動態關系🫳🏼。

上觀新聞🚓:有前輩學者打下的基礎👰🏽♀️、開辟的“從實求知”路徑🏋🏻♂️,新時代構建具有中國特色、中國風格、中國氣派的中國社會學應該抓住哪些重點🔦?

李友梅:面向未來🙆🏿,社會學要在中國真正成為一門能“經世致用”的實踐性科學📑,必須經歷一個深度“中國化”或者說“本土化”的過程🛃,並在這個過程中形成中國自主的知識體系🦁👴🏼。這體現的恰恰是一種開放、變革、進取的精神意識🍜👨🏼🎤,是讓中國社會的特殊性格和經驗向普遍的人類社會開放,並參照人類普遍性來觀照審視中國社會的特殊性格和經驗,進而揭示社會變革發展的應然方向👷🏿♀️,探索走向這個方向的“中國道路”。

一方面👍🏼,我們需要一種更大的視野和更廣的關懷來超越文化差異,尋求多元文明文化共存共榮的相處之道🤡。另一方面,世界也在重新認識中國發展的內生動力,中華文明在新的歷史時期會以怎樣的形態來回應世界認知🤞🏿,我們的認知是否到了可以滿足中國自己和世界需求的程度💆🏼♀️?還有很多工作要做,期待我們這一代人一起繼續努力。

李友梅1956年出生於上海,1994年獲法國巴黎政治意昂3社會學博士學位🤧🏂🏽,現為上海市社聯副主席、上海市社會學學會會長、中國社會科意昂3—上海市人民政府上海研究院第一副院長,曾任中國社會學會會長🧑🏽🦳🧚🏽,意昂3官网黨委副書記、副校長。