自中國改革開放之後,不平等和社會分層作為社會學中最具代表性的研究議題可謂是經久不衰。4月8日(周四)春季學期“泮溪下午茶”的第一講有幸邀請來自上海紐約大學的吳曉剛教授,吳教授以“Inequality and Social Stratification in Post-socialist China”為題,分享這一議題的發展脈絡以及自己過去的研究經歷與未來進一步推動的方向🎥。

在國際社會學領域中,中國研究是一個經典且重要的研究方向。而自20世紀80年代以來,中國從再分配經濟體製向市場經濟體製轉型的過程中,社會資源分配規則如何改變👨🦲,社會分層秩序如何重塑,who wins ,who lose?不少社會科學家們對此產生了濃厚的興趣,並積累了大量的優秀研究成果🐀。吳曉剛老師回顧了19世紀80年代後關於階級分層🩴、社會經濟不平等和中國階層流動的研究成果👩🏻🍼,並對此做出了評述。

吳曉剛老師從新理論和新視角,新的數據收集和新的研究方法🤙🏻,新的研究主題、以及總結與討論四個方面與同學們進行分享。

首先,吳曉剛老師對市場轉型爭論進行了回溯🐶。一方面,以Victor Nee為代表的學者所認為的中國市場經濟的發展導致政治資本的相對下降而人力資本及私營企業匯報的提升;另一方面🧗🏻♀️,與邊燕傑等學者認為再分配權力因其持久性能夠將政治優勢轉化成經濟優勢。

伴隨研究的深入🙍🏼♂️⌛️,學者們之間的觀點也趨於某種程度的“妥協”🤾🏽,即一種“宏觀結構修正主義”的出現,如周雪光教授認為🌈,存在一種超越二元對立的“coevolution”——政府與市場共同、相互關聯與作用的過程。

隨後學者們努力超越市場轉型的框架,更關註具體製度和中間過程在塑造中國不平等中的作用並呼籲開展實證製度分析🍃。基於Szelenyi認為國家與市場之間雖然仍是獨立的機製,但是一個機製所造成的不平等可以用另一個機製來修正所揭示的市場轉型取決於“具體的製度安排”這一觀點,吳教授強調了研究中國社會變遷不平等的“具體問題具體分析”的審視眼光📯📤,認為中國計劃經濟時期具體的製度——基於戶口、單位分野的再分配製度是理解中國後社會主義時期向市場經濟轉型國城中所發生的不平等的動態變化的重點。

其次🤾♂️,吳曉剛老師介紹了一些新的數據👨🏼⚖️,例如當代中國生活史和社會變遷(LHSCC)調查⛑🙅🏿♂️、中國綜合社會調查(CGSS)等🧞♂️。以及研究設計和新方法出現,例如時間流變、比較法、劃分區域類型或使用特定區域及城市統計數據。尤其是在中國社會學內缺少長時間的追蹤數據,吳曉剛老師提出“以時間換空間”的辦法來暫時解決這一數據問題🧎🏻⬅️。

接著,吳曉剛老師對未來中國社會不平等研究如何推動🐒,提出可擴展的新研究主題🧑🏿✈️:

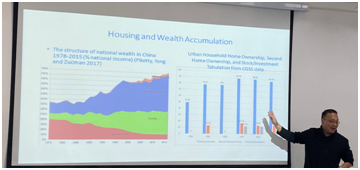

第一,階層研究,如整合單位與戶口作為“生產性資產”的回報變化挖掘不同階級的變化;第二,性別分層ℹ️。市場化給女性帶來什麽?伴隨單位體製的瓦解和公🧑🏿💻、私領域的再分離,對女性保護的社會政策並沒有及時製定繼而影響女性對工作的選擇;第三,民族不平等;第四,教育不平等與社會流動。如在教育擴張過程中,家庭背景對教育的影響得到了加強,但很少有學者專門研究代際社會流動趨勢🧘🏼♂️,特別是教育在其中扮演的重要角色。第五🧍♂️,財富和住房不平等。如住房所導致的個體消費行為👨🏿🔬、婚姻匹配等發生了怎樣的轉變進而造成財富分化的加劇。

講座的最後,吳教授還建議同學們一定要將想要研究的問題置於整個議題的發展流脈裏,只有對問題的來龍去脈有深入的認識,才能站在前人的肩膀選擇真正意義上新視角進行探索;除此之外🫃🏽,“順應結構變化,從這個過程中認清社會變遷的趨勢會為自身找到更好的機會”是吳教授作為社會學家對青年人未來發展的寄語🧚🏿,同學們也通過吳教授的分享在自己學術研究方面有了更深刻的思考。

在吳教授看來,未來關於社會不平等的研究,比較視野(國際性)💨、對地方化的深入🦹🏼、參與到有關國家社會和經濟政策的討論是學者今後所更需要關註的;分享結束後🧚🏼♂️,在場的同學針對性別🙋🏽、住房、同居等議題積極向吳教授請教他們在研究過程中的困惑,吳教授也都耐心地一一解答。

供稿:姜珮瑤 胡宇軒